平成と令和の年号換算法。

その覚え方。

わかりやすく単純な方法があります。

これ令和時代の常識。

元号と西暦早見表も掲載。

平成・令和・西暦の300年比較対照表。

江戸時代から現在までの主な出来事も付記しました。

年号計算一発把握のみならず歴史の概観にお役立てを。

令和のReiwa簡単計算法(令和と西暦の換算法)の覚え方

令和 → Reiwa → 018

この18と言う数字が変換の鍵になります。

令和の年に18を足すと、西暦になります。

令和元年 → Reiwa1年 → 西暦2019年

【令和の年号】+ 18 = 【西暦】

| 令和元年 | 1+18=19 | 2019年 |

| 令和2年 | 2+18=20 | 2020年 |

| 令和3年 | 3+18=21 | 2021年 |

| 令和4年 | 4+18=22 | 2022年 |

| 令和5年 | 5+18=23 | 2023年 |

【西暦】- 18 =【令和の年号】

| 2019年 | 19-18=1 | 令和元年 |

| 2020年 | 20-18=2 | 令和2年 |

| 2021年 | 21-18=3 | 令和3年 |

| 2022年 | 22-18=4 | 令和4年 |

| 2023年 | 23-18=5 | 令和5年 |

元号・西暦変換300年早見表

| 2019年 | 令和元年 平成31年 |

新元号に改元 |

| 2018年 | 平成30年 | |

| 2017年 | 平成29年 | |

| 2016年 | 平成28年 | |

| 2015年 | 平成27年 | |

| 2014年 | 平成26年 | |

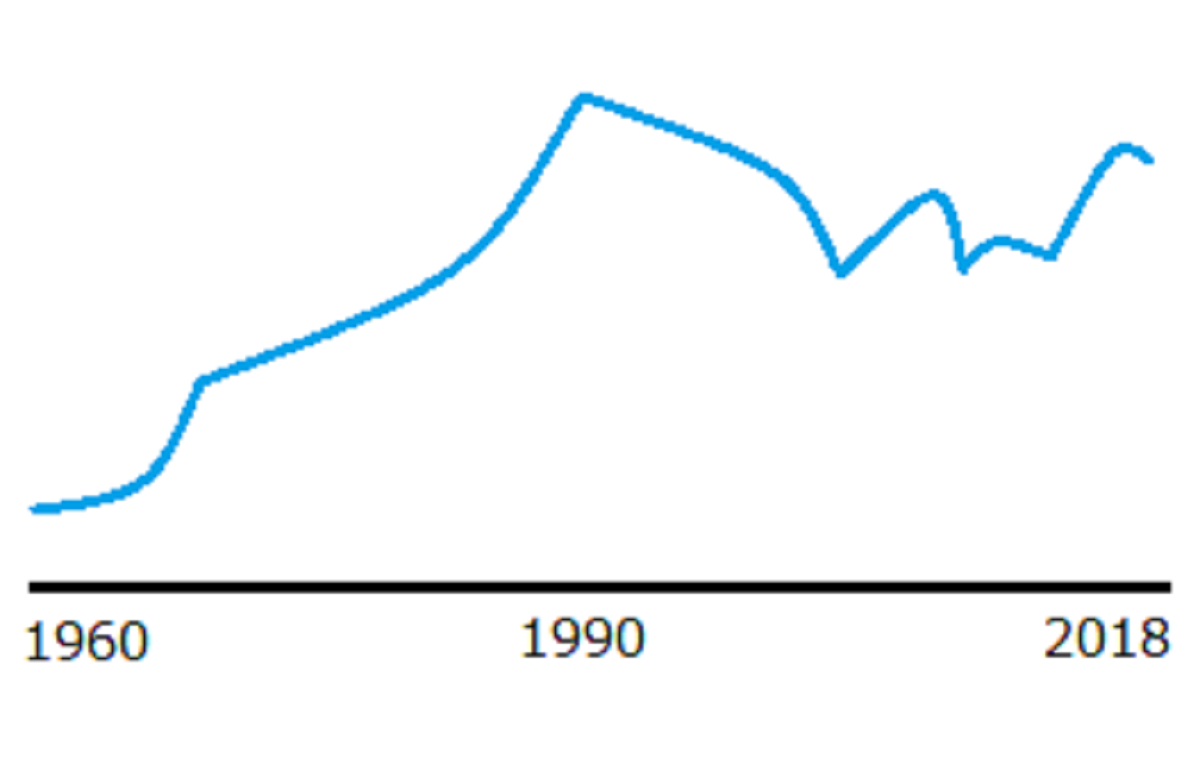

| 2013年 | 平成25年 | アベノミクス |

| 2012年 | 平成24年 | |

| 2011年 | 平成23年 | 東日本大震災 |

| 2010年 | 平成22年 | |

| 2009年 | 平成21年 | |

| 2008年 | 平成20年 | リーマンショック |

| 2007年 | 平成19年 | |

| 2006年 | 平成18年 | ライブドアショック |

| 2005年 | 平成17年 | ジェイコム株誤発注事件 |

| 2004年 | 平成16年 | |

| 2003年 | 平成15年 | ソニーショック |

| 2002年 | 平成14年 | エンロン破綻/ユーロ通貨が発足 |

| 2001年 | 平成13年 | 米国911同時多発テロ |

| 2000年 | 平成12年 | |

| 1999年 | 平成11年 | |

| 1998年 | 平成10年 | |

| 1997年 | 平成9年 | アジア通貨危機/山一証券破綻 |

| 1996年 | 平成8年 | |

| 1995年 | 平成7年 | 阪神淡路大震災/地下鉄サリン事件/ドル円が80円を割り込む |

| 1994年 | 平成6年 | |

| 1993年 | 平成5年 | |

| 1992年 | 平成4年 | |

| 1991年 | 平成3年 | 湾岸戦争 |

| 1990年 | 平成2年 | |

| 1989年 | 平成元年 | 日経平均史上最高値/ベルリンの壁崩壊 |

| 昭和64年 | ||

| 1988年 | 昭和63年 | |

| 1987年 | 昭和62年 | ブラックマンデー |

| 1986年 | 昭和61年 | チェルノブイリ原発事故 |

| 1985年 | 昭和60年 | 円相場急騰 |

| 1984年 | 昭和59年 | |

| 1983年 | 昭和58年 | |

| 1982年 | 昭和57年 | |

| 1981年 | 昭和56年 | |

| 1980年 | 昭和55年 | |

| 1979年 | 昭和54年 | 第2次石油ショック |

| 1978年 | 昭和53年 | |

| 1977年 | 昭和52年 | |

| 1976年 | 昭和51年 | ロッキード事件 |

| 1975年 | 昭和50年 | |

| 1974年 | 昭和49年 | |

| 1973年 | 昭和48年 | 第1次石油ショック/円が変動相場制に |

| 1972年 | 昭和47年 | |

| 1971年 | 昭和46年 | ニクソンショック |

| 1970年 | 昭和45年 | |

| 1969年 | 昭和44年 | |

| 1968年 | 昭和43年 | |

| 1967年 | 昭和42年 | |

| 1966年 | 昭和41年 | |

| 1965年 | 昭和40年 | ベトナム戦争 |

| 1964年 | 昭和39年 | 東京オリンピック |

| 1963年 | 昭和38年 | |

| 1962年 | 昭和37年 | キューバ危機 |

| 1961年 | 昭和36年 | ベルリンの壁が作られる |

| 1960年 | 昭和35年 | 安保闘争 |

| 1959年 | 昭和34年 | |

| 1958年 | 昭和33年 | |

| 1957年 | 昭和32年 | |

| 1956年 | 昭和31年 | |

| 1955年 | 昭和30年 | |

| 1954年 | 昭和29年 | |

| 1953年 | 昭和28年 | スターリンショック |

| 1952年 | 昭和27年 | |

| 1951年 | 昭和26年 | |

| 1950年 | 昭和25年 | 朝鮮戦争 |

| 1949年 | 昭和24年 | 東京証券取引所(東証)設立 |

| 1948年 | 昭和23年 | |

| 1947年 | 昭和22年 | 日本証券取引所解散 |

| 1946年 | 昭和21年 | |

| 1945年 | 昭和20年 | 日本証券取引所立合停止 |

| 1944年 | 昭和19年 | |

| 1943年 | 昭和18年 | 全国の株式取引所が日本証券取引所に統合される |

| 1942年 | 昭和17年 | |

| 1941年 | 昭和16年 | |

| 1940年 | 昭和15年 | |

| 1939年 | 昭和14年 | 大坂堂島米穀取引所が廃止(米の自由市場がなくなる) |

| 1938年 | 昭和13年 | |

| 1937年 | 昭和12年 | |

| 1936年 | 昭和11年 | |

| 1935年 | 昭和10年 | |

| 1934年 | 昭和9年 | |

| 1933年 | 昭和8年 | |

| 1932年 | 昭和7年 | |

| 1931年 | 昭和6年 | |

| 1930年 | 昭和5年 | |

| 1929年 | 昭和4年 | |

| 1928年 | 昭和3年 | |

| 1927年 | 昭和2年 | |

| 1926年 | 昭和元年 | |

| 大正15年 | ||

| 1925年 | 大正14年 | |

| 1924年 | 大正13年 | |

| 1923年 | 大正12年 | |

| 1922年 | 大正11年 | |

| 1921年 | 大正10年 | |

| 1920年 | 大正9年 | 米価格の暴騰 |

| 1919年 | 大正8年 | 大正バブル(大戦景気) |

| 1918年 | 大正7年 | 米騒動 |

| 1917年 | 大正6年 | |

| 1916年 | 大正5年 | |

| 1915年 | 大正4年 | |

| 1914年 | 大正3年 | |

| 1913年 | 大正2年 | |

| 1912年 | 大正元年 | |

| 明治45年 | ||

| 1911年 | 明治44年 | |

| 1910年 | 明治43年 | |

| 1909年 | 明治42年 | |

| 1908年 | 明治41年 | |

| 1907年 | 明治40年 | |

| 1906年 | 明治39年 | |

| 1905年 | 明治38年 | |

| 1904年 | 明治37年 | |

| 1903年 | 明治36年 | |

| 1902年 | 明治35年 | |

| 1901年 | 明治34年 | |

| 1900年 | 明治33年 | |

| 1899年 | 明治32年 | |

| 1898年 | 明治31年 | |

| 1897年 | 明治30年 | |

| 1896年 | 明治29年 | |

| 1895年 | 明治28年 | |

| 1894年 | 明治27年 | |

| 1893年 | 明治26年 | 大坂堂島米商会所が改組/大坂堂島米穀取引所へ |

| 1892年 | 明治25年 | |

| 1891年 | 明治24年 | |

| 1890年 | 明治23年 | |

| 1889年 | 明治22年 | |

| 1888年 | 明治21年 | |

| 1887年 | 明治20年 | |

| 1886年 | 明治19年 | |

| 1885年 | 明治18年 | 初代内閣総理大臣に伊藤博文 |

| 1884年 | 明治17年 | |

| 1883年 | 明治16年 | |

| 1882年 | 明治15年 | |

| 1881年 | 明治14年 | |

| 1880年 | 明治13年 | エジソンが白熱電球の特許 |

| 1879年 | 明治12年 | |

| 1878年 | 明治11年 | 東京株式取引所を設立 |

| 1877年 | 明治10年 | |

| 1876年 | 明治9年 | 堂島米会所が改名(大坂堂島米商会所) |

| 1875年 | 明治8年 | |

| 1874年 | 明治7年 | |

| 1873年 | 明治6年 | |

| 1872年 | 明治5年 | 富岡製糸場操業 |

| 1871年 | 明治4年 | 堂島米会所を再度認める |

| 1870年 | 明治3年 | |

| 1869年 | 明治2年 | 堂島米会所を廃止 |

| (投機取引の規制) | ||

| 1868年 | 明治元年 | 王政復古の大号令 |

| 慶応4年 | 戊辰戦争(1868-1869) | |

| 1867年 | 慶応3年 | 大政奉還 |

| 1866年 | 慶応2年 | |

| 1865年 | 慶応元年 | リンカーン大統領暗殺 |

| 元治2年 | ||

| 1864年 | 元治元年 | |

| 文久4年 | ||

| 1863年 | 文久3年 | |

| 1862年 | 文久2年 | |

| 1861年 | 文久元年 | 南北戦争(1861-1865) |

| 万延2年 | ||

| 1860年 | 万延元年 | 桜田門外の変 |

| 安政7年 | ||

| 1859年 | 安政6年 | |

| 1858年 | 安政5年 | 日米修好通商条約/安政の大獄(1858-1859) |

| 1857年 | 安政4年 | 1857年恐慌(米国の金融危機) |

| 1856年 | 安政3年 | アロー戦争(1856-1860) |

| 1855年 | 安政2年 | 安政江戸地震 |

| 1854年 | 安政元年 | ペリーが浦賀に再来/日米和親条約 |

| 嘉永7年 | ||

| 1853年 | 嘉永6年 | ペリーの黒船が来航 |

| 1852年 | 嘉永5年 | |

| 1851年 | 嘉永4年 | 株仲間再興令 |

| 1850年 | 嘉永3年 | |

| 1849年 | 嘉永2年 | |

| 1848年 | 嘉永元年 | |

| 弘化5年 | ||

| 1847年 | 弘化4年 | |

| 1846年 | 弘化3年 | |

| 1845年 | 弘化2年 | |

| 1844年 | 弘化元年 | |

| 天保15年 | ||

| 1843年 | 天保14年 | |

| 1842年 | 天保13年 | 南京条約 |

| 1841年 | 天保12年 | 株仲間解散令(商取引の規制) |

| 1840年 | 天保11年 | アヘン戦争(1840-1842) |

| 1839年 | 天保10年 | |

| 1838年 | 天保9年 | |

| 1837年 | 天保8年 | 大塩平八郎の乱/有線電信機(モールス) |

| 1836年 | 天保7年 | |

| 1835年 | 天保6年 | |

| 1834年 | 天保5年 | |

| 1833年 | 天保4年 | |

| 1832年 | 天保3年 | |

| 1831年 | 天保2年 | 電磁誘導実験成功(ファラデー) |

| 1830年 | 天保元年 | 文政京都地震/フランス7月革命 |

| 文政13年 | ||

| 1829年 | 文政12年 | |

| 1828年 | 文政11年 | |

| 1827年 | 文政10年 | |

| 1826年 | 文政9年 | |

| 1825年 | 文政8年 | 異国船打払令 |

| 1824年 | 文政7年 | |

| 1823年 | 文政6年 | |

| 1822年 | 文政5年 | |

| 1821年 | 文政4年 | |

| 1820年 | 文政3年 | |

| 1819年 | 文政2年 | 文政近江地震 |

| 1818年 | 文政元年 | |

| 文化15年 | ||

| 1817年 | 文化14年 | |

| 1816年 | 文化13年 | 夏のない年(噴火の影響) |

| 1815年 | 文化12年 | |

| 1814年 | 文化11年 | |

| 1813年 | 文化10年 | |

| 1812年 | 文化9年 | 米英戦争(1812-1815) |

| 1811年 | 文化8年 | アボガドロの法則 |

| 1810年 | 文化7年 | |

| 1809年 | 文化6年 | |

| 1808年 | 文化5年 | 気体反応の法則(ゲールサック) |

| 1807年 | 文化4年 | フルトンが蒸気船を試運転 |

| 1806年 | 文化3年 | 文化の大火(江戸の三大大火) |

| 1805年 | 文化2年 | |

| 1804年 | 文化元年 | ナポレオンがフランス皇帝に就任 |

| 享和4年 | ||

| 1803年 | 享和3年 | |

| 1802年 | 享和2年 | |

| 1801年 | 享和元年 | |

| 寛政13年 | ||

| 1800年 | 寛政12年 | フランス銀行設立(ナポレオン) |

| 1799年 | 寛政11年 | |

| 1798年 | 寛政10年 | |

| 1797年 | 寛政9年 | |

| 1796年 | 寛政8年 | |

| 1795年 | 寛政7年 | |

| 1794年 | 寛政6年 | |

| 1793年 | 寛政5年 | |

| 1792年 | 寛政4年 | ウォール街で証券取引始まる |

| 1791年 | 寛政3年 | |

| 1790年 | 寛政2年 | 米国で特許が制度化 |

| 1789年 | 寛政元年 | ワシントンが米国初代大統領就任/フランス人権宣言 |

| 天明9年 | ||

| 1788年 | 天明8年 | 天明の大火(京都の大火事) |

| 1787年 | 天明7年 | |

| 1786年 | 天明6年 | |

| 1785年 | 天明5年 | ラボアジエが水を合成 |

| 1784年 | 天明4年 | |

| 1783年 | 天明3年 | 浅間山が噴火 |

| 1782年 | 天明2年 | 天明の大飢饉(1782-1788) |

| 1781年 | 天明元年 | |

| 安永10年 | ||

| 1780年 | 安永9年 | |

| 1779年 | 安永8年 | |

| 1778年 | 安永7年 | |

| 1777年 | 安永6年 | |

| 1776年 | 安永5年 | アメリカ独立宣言 |

| 1775年 | 安永4年 | |

| 1774年 | 安永3年 | |

| 1773年 | 安永2年 | |

| 1772年 | 安永元年 | |

| 明和9年 | ||

| 1771年 | 明和8年 | |

| 1770年 | 明和7年 | |

| 1769年 | 明和6年 | |

| 1768年 | 明和5年 | |

| 1767年 | 明和4年 | |

| 1766年 | 明和3年 | |

| 1765年 | 明和2年 | |

| 1764年 | 明和元年 | |

| 宝暦14年 | ||

| 1763年 | 宝暦13年 | |

| 1762年 | 宝暦12年 | |

| 1761年 | 宝暦11年 | |

| 1760年 | 宝暦10年 | |

| 1759年 | 宝暦9年 | |

| 1758年 | 宝暦8年 | |

| 1757年 | 宝暦7年 | |

| 1756年 | 宝暦6年 | |

| 1755年 | 宝暦5年 | |

| 1754年 | 宝暦4年 | |

| 1753年 | 宝暦3年 | |

| 1752年 | 宝暦2年 | |

| 1751年 | 宝暦元年 | |

| 寛延4年 | ||

| 1750年 | 寛延3年 | |

| 1749年 | 寛延2年 | |

| 1748年 | 寛延元年 | |

| 延享5年 | ||

| 1747年 | 延享4年 | |

| 1746年 | 延享3年 | |

| 1745年 | 延享2年 | |

| 1744年 | 延享元年 | |

| 寛保4年 | ||

| 1743年 | 寛保3年 | |

| 1742年 | 寛保2年 | 公事方御定書 |

| 1741年 | 寛保元年 | |

| 元文6年 | ||

| 1740年 | 元文5年 | |

| 1739年 | 元文4年 | |

| 1738年 | 元文3年 | |

| 1737年 | 元文2年 | |

| 1736年 | 元文元年 | |

| 享保21年 | ||

| 1735年 | 享保20年 | |

| 1734年 | 享保19年 | |

| 1733年 | 享保18年 | |

| 1732年 | 享保17年 | |

| 1731年 | 享保16年 | |

| 1730年 | 享保15年 | 堂島米相場会所、江戸幕府公認(世界初の公設先物取引市場) |

| 1729年 | 享保14年 | |

| 1728年 | 享保13年 | |

| 1727年 | 享保12年 | |

| 1726年 | 享保11年 | |

| 1725年 | 享保10年 | |

| 1724年 | 享保9年 | 江戸幕府が空米取引を認める(米の先物取引) |

| 1723年 | 享保8年 | |

| 1722年 | 享保7年 | |

| 1721年 | 享保6年 | |

| 1720年 | 享保5年 | |

| 1719年 | 享保4年 | 相対済令(金銭貸借の訴訟関連法令) |

| 1718年 | 享保3年 | |

| 1717年 | 享保2年 | |

| 1716年 | 享保元年 | 帳合米取引が始まる(帳簿による差金受渡) |

| 正徳6年 | ||

| 1715年 | 正徳5年 | |

| 1714年 | 正徳4年 | |

| 1713年 | 正徳3年 | |

| 1712年 | 正徳2年 | |

| 1711年 | 正徳元年 | |

| 宝永8年 | ||

| 1710年 | 宝永7年 | |

| 1709年 | 宝永6年 | |

| 1708年 | 宝永5年 | |

| 1707年 | 宝永4年 | 宝永大噴火(富士山の噴火) |

| 1706年 | 宝永3年 | |

| 1705年 | 宝永2年 | |

| 1704年 | 宝永元年 | |

| 元禄17年 | ||

| 1703年 | 元禄16年 | 元禄大地震(江戸で大地震) |

| 1702年 | 元禄15年 | |

| 1701年 | 元禄14年 | |

| 1700年 | 元禄13年 | |

| 1699年 | 元禄12年 | |

| 1698年 | 元禄11年 | |

| 1697年 | 元禄10年 | 北浜米市(淀屋米市)を移転、現物市場「堂島米市場」へ |