株の売買ルールの作り方について、当方の思いは、以下のようなものです。

売買ルールの作り方【私の方法】

- 1%以上の上げ幅を探す

- 偶然でなさそうなものを探す

- 記録を取る

- 機能しそうな条件を探す

- ダメだったら最初に戻る

1%以上の上げ幅を探す

例えば、株価100円の銘柄が、101円に値上がりしたら、1%の上昇です。

歩み値において100円、101円とつけたとしましょう。

しかし、この株を100円で買って101円で売れるとは限りません。

発注は出したものの、なかなか買えず、買えたとしても今度はなかなか売れず。

結局株価は下がり、損切り。

このパターンは少なくありません。

注文の順番待ち

どんな買い物にも順番待ちはつきものです。

イケそうな時に限ってイケない、これは相場にありがちな現象。

1%の利益を取るためには、それ以上の値上がりがないと、上手く行かない場合が多いです。

必然を探す

1%以上の値上がりがあったとしても、それは偶然の可能性があります。

いや、偶然そのものでしょう。

短期的な株の値上がりの多くは偶然、そう言っても過言ではありません。

ですから、偶然でないものを選り分ける必要があります。

勝利の必然性

ある程度の買いの手が集中するタイミング。

大勢が一斉に買うタイミング。

もしそんなタイミングが存在するとしたら、それは偶然ではないかも知れません。

相場が偶然だけで成り立っているのであれば、トレードをする意味はなくなります。

勝てるからこそトレードをする。

勝利の必然を探すことこそがトレードです。

記録を取る

おメガネにかなう値動きを発見したら、それを記録に取っていきます。

当方の場合、エクセルの表にまとめています。

最初はいろいろな項目を作って、「こんな記録、意味あるのかな?」と言うくらいのスタート。

時期を経て、項目の削除、追加を行います。

目的は売買ルールを作る上で、機能しそうな条件を探すことです。

機能する条件

例えば、「移動平均線がゴールデンクロスになる」と言う条件。

これだけでその後に値上がりするかと言うと、疑わしいです。

しかし、とりあえずその条件に着目したら、毎日それを観察します。

そのうち「ゴールデンクロス、意味なさそう」と思ったら、その条件は機能していないと判断します。

最初に戻る

何回か試してみて、機能しなさそうと思ったら、その条件は単体では機能していない可能性が高いです。

ダメだったら最初(1%以上の上げ幅を探す)に戻ります。

しかし、他の条件と組み合わせた場合では、「何かがある」かも知れません。

まずは記録だけ残していく、それもアリです。

ルールの調整

- 条件を絞り込む

- 条件を多重にし過ぎると効果がなくなる

- 多数の条件を少数の条件で置き換える

- デイトレ同士の取り合い

- 値動きからヒントを得る

条件を絞り込む

上記の手順を繰り返していますと、効果のほどは別として、多数の条件が記録として残ります。

その中から、

- 有効に機能しそうな条件はないか

- 組み合わせによっては有効とならないか

を探します。

シャカリキになって探しても、上手く行くとは限りません。

条件検索能力の「腕力」と「運」によります。

多重の条件

値上がりに寄与し、上手く機能しそうな条件の組合せを発見したとします。

例えば、

- ゴールデンクロス

- 陽線を引いている

- MACDの数値がいくら

- 一目均衡表の雲抜けがどうたらこうたら

- その他にいつぞやに決めたルール5つ

などです。

これらのルールを満たした時、過去のデータではほぼ確実に値上がりをしていたとします。

条件を多重に組み合わせた場合に値上がりをしている、この事象は、調べると比較的多く見つけることができます。

しかし、経験則上「多重にし過ぎた条件」は機能しません。

カーブフィッティング(過剰な最適化)になっているからです。

条件の置き換え

多数の条件の組み合わせが機能していると思えた場合には、それらが少数の条件で置き換えられないかを考えます。

例えば、

- MACDの数値がいくらいくら

- 一目均衡表の雲抜けがどうたらこうたら

の2つを同時に満たすのではなくて、「片方の条件だけで済ませられないか?」と考えます。

たくさんある条件も、そのようにして置き換え、合併・縮小していけば、少ない条件で済ませられる場合があります。

複雑な条件を簡単な条件に置き換え、再度検証すると、新たな発見が生まれる場合があります。

短期売買の取り合い

分足チャートを追い、板を凝視していますと、ある時点で売買が活況になる瞬間に出くわすことがあります。

「何でこんなところで買うんだ?」

「誰がこんなに買って来たんだ?」

短期売買の場合には、このタイミングが大いに参考になります。

あるポイントで群がるように買いが入ったとしたら、それは中長期投資の人の注文と言うよりは、短期筋の買い、と言う気がします。

結局のところ、短期売買はデイトレーダー同士で利益を取り合っているのではないでしょうか。

つまり、「億った」「精鋭の」「天才的な」トレーダーを相手に戦っているのだと。

アルゴの挙動

短期売買の場合は特に、「値動き」が大きなヒントになります。

例えば、最近の値動きに関する当方の感想ですが、

- 「指値が刈られる」「逆指値が刈られる」は本当なのではないか

と言うのがあります。

その理由は、以下のような値動きを実際に目にしているからです。

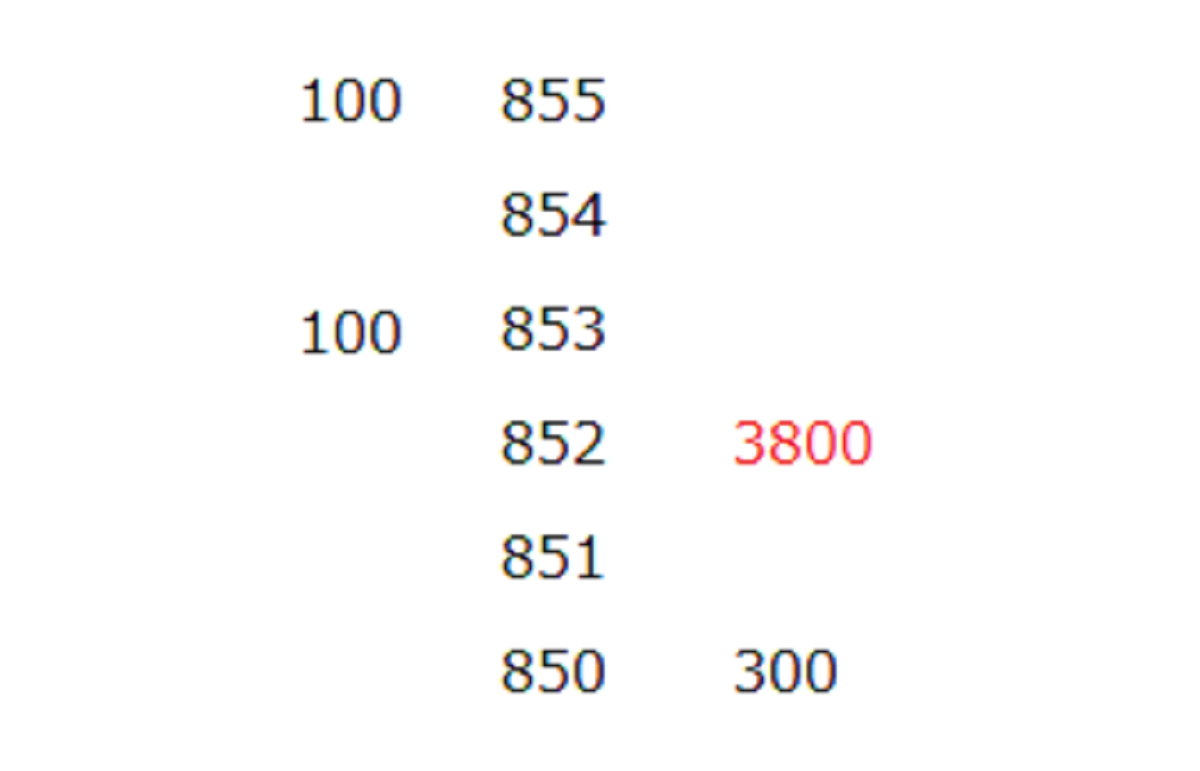

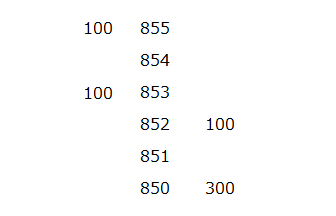

最初の板状況

このように、板状況において、発注があまり入っていない(いわゆるスカスカの)銘柄があったとします。

この銘柄の852円に、100株の買い、指値注文を出すとします。

想定の板状況

スカスカ状態の板ですから、当然このような板状況を想像しつつ注文を出した訳です。

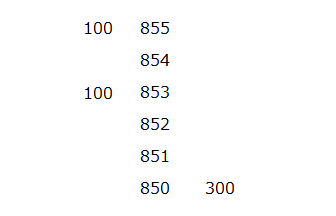

ところが、自分の注文が表示されるであろう瞬間、次のようになります。

正体あらわる

赤文字の部分。

「この瞬間に注文を出すのは自分しかいない」と思われた銘柄で、いきなり厚めの注文が出ました。

「何だこれは?」と思い、慌てて注文を消しますと。

注文を消すと

自分の注文が消えると同時に、厚めの注文も消えました。

偶然かアルゴか?

実際に何がどうなっているのかは、私にはわかりません。

ただし、このような経験は一度だけではありません。

以来、当方は

- 指値注文を出して約定するのを待つ

- 逆指値を出しておく

と言うのは控えるようになりました。

考えすぎかも知れませんが、「刈られる」のを防ぐためです。

ギリギリまでタイミングを待ち、その瞬間に発注ボタンをクリックする。

これが当方の常とう手段です。

大損をした挙句の「株のやまい」かも知れません。

エクセルの使い方

データは気づけば大量にたまります。

それをどのように扱えば良いのか。

相場の大事なテーマです。

フィルターの設定

エクセルのバージョンによっては、若干仕様が違う場合があります。

いずれのバージョンにおいても、操作は似通っています。

以下のやり方は、そのエッセンス的な内容です。

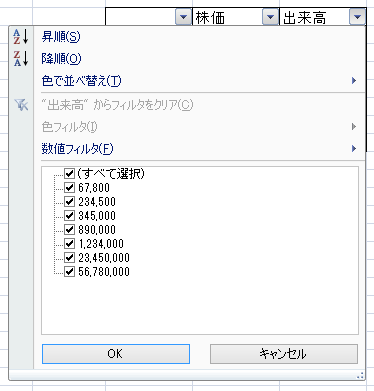

通常の状態

フィルターボタンをセルに追加する方法

- 該当セルをクリック

- エクセルのフィルタと言う項目をクリック

フィルターを設定した状態

縦項目に注目する

例として、「出来高」の列に注目し、

- 並べ替え

- 指定条件で抽出

する方法は以下。

出来高を昇順に並べ替える

- 「出来高」セルのフィルターボタンをクリック

- 「昇順」をクリック

「出来高」セルのフィルターボタンをクリックした状態

「昇順」をクリックした状態

出来高の少ない順(昇順)に並べ替えができました。

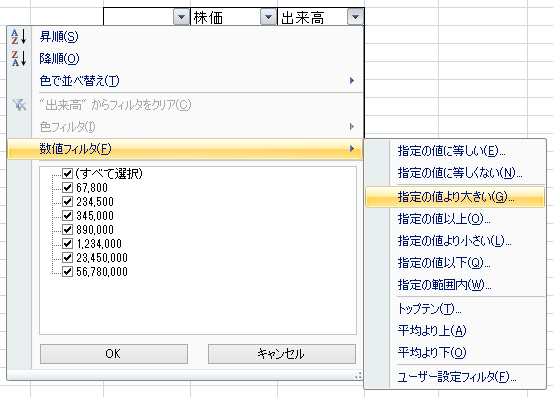

一定数値より大きいものを抽出

抽出条件を選択する

- 「出来高」のフィルターボタンをクリック

- 「数値フィルタ」をクリック

- 「指定の値より大きい」をクリック

- 「OK」をクリック

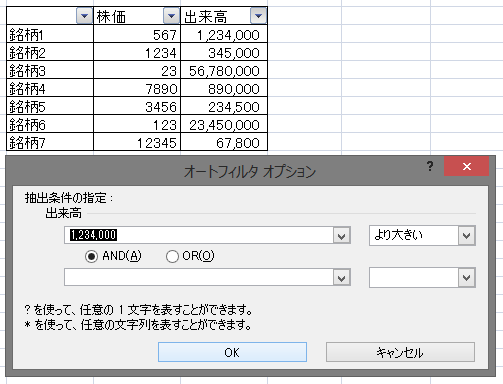

「OK」をクリックする直前の状態

一定数値(出来高)を入力する

- 「抽出条件の指定 出来高」の空欄に1,234,000と入力

(具体的数値を入力しなくても候補が表示される) - 「より大きい」を選択

- 「OK」をクリック

「OK」をクリックする直前の状態

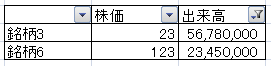

抽出結果

出来高1,234,000株より大きい銘柄、2銘柄が抽出されました。

ショートカット・キーが便利

あらゆるPCのキーボード操作に言えることですが、ショートカット・キーを使うと時短になります。

「戻す」操作は、頻繁に使います。

戻す操作は「Ctrl+Z」

「Ctrl」と「Z」のキーを同時に押すことで、一段階前の状態に戻すことができます。

反復すれば、どんどん前の状態に戻せます。

あらゆる角度から見る

データ量が多ければ多いほど

項目数が多ければ多いほど、分析するための材料は多くなります。

膨大な行数・列数にくじけることなく、多角的に分析する。

そうすれば、新たなトレード・ルールを発見できるかも知れません。

簡単に解決しない

大量のデータはあっという間にたまって行きますが、結論はそう簡単には出ません。

毎日いろいろな角度からデータを眺め、新しい発見はないか探す、これしかありません。

続けるうちに操作に慣れ、目の付け所を変えることができるようになります。

トレードの聖杯が見つかるかどうかは、誰にもわかりません。

実験と検証を重ね、相場の迷宮を脱出したいところです。

メカニカルトレーダーになる手順

メカニカルトレードとは、機械的に売買を行う方法です。

材料を集める

材料を集めるため、各種のデータを記録します。

一覧表に多岐にわたる項目を設定し、記入していきます。

エクセル等で表を作る場合には、後から行・列を削除することも可能です。

最初は多過ぎるくらいの項目を設定しておいても問題ありません。

ただし、項目が増えれば増えるほど、日々記録するのが大変になります。

当方の場合、面倒くさがらずにたくさんの項目を設定しておき、後に必要に応じて削除するようにしています。

銘柄情報を記録する

- 銘柄コード

- 銘柄名

- 株価(4本値)

- 株価(発注時)

- 出来高

- 売買代金

- 時刻

など。

トレードの条件を決める

最初は、仮の条件でトレードした結果をデータとして記録します。

今までの自分のトレードをそのまま続け、結果を記録してもOK。

「実験」として、実際のトレードはしないままに、記録だけつけるほうが安全です。

トレードをしない

記録を取るだけなら、実際にトレードをする必要はありません。

トレードをしたつもりになって、記録だけをつければよろしいのであります。

気づいたことを記録する

4本値の時刻、発注時刻を記録すると、チャートの画像を保存していなくとも、後で分析がし易くなります。

出来高・売買代金は、引け後の積算データみならず、発注時のデータも保存しておくと良いかも知れません。

発注時の情報(時刻、出来高、売買代金)は、厳密な数値を記録するのは難しいです。

(見ているそばから変化するため。)

おおまかな記録でも、分析の仕方次第で役立つことがあります。

材料をもとに分析

日々のデータを表に記録して行くと、情報はあっという間にたまります。

1ケ月もすれば、エクセルの表はものすごい行数に。

しかし、そこからが分析のスタートです。

何を分析すれば良いか

以下はあくまで例です。

損益に関するデータ

| 名称 | 意味 |

| プロフィットファクター | 総利益/総損失 |

| ドローダウン | 資金の下落率 |

| リスクリワードレシオ | 平均利益/平均損失 |

| 勝率 | 勝ち回数/試行回数 |

| リスクリターン率 | 通算損益/最大ドローダウン |

トレードの頻度に関するデータ

- 取引回数

- 連敗数

など。

テクニカル指標の数値

各テクニカル指標について調べ、関連する数値を抽出しておくと役に立つ場合があります。

ただし、経験上、ここまでやるだけでかなりの手間がかかります。

途中で手が回らなくなったら、その時点で作業を省いて行かざるを得ません。

実験と検証を繰り返す

推移を観察する

例えば、プロフィット・ファクターの計算式は、「総利益÷総損失」です。

しかし、

- 一定時間内の計算をするか

- 一定のトレード回数で区切って計算するか

によっても結果は変わります。

基準を設けた上で、数値の「推移」を観察すると、役に立つことがあります。

傾向を読む

知識はあったほうが良いですが、それを調べていると「実験」に使う時間が減ってしまいます。

例えば、天候の知識がない人が、温度計だけをひたすら見て記録をつけて行ったらどうなるでしょうか。

冬には0℃近辺まで気温が下がり、夏には35℃付近まで上がることはデータからすぐ明らかになるでしょう。

細かくデータを取り続ければ、雨が降る前に急激に気温が上がり、雨が降り出した後に気温が下がることを知ることになるかも知れません。

その時点で、なぜそうなったのかを調べる、と言うことでもよろしいのであります。

利益に結びつく傾向を見つけることが出来たら、本当にそうなのかどうかを検証して行きます。

複雑過ぎる条件

いろいろな条件を組み合わせれば、利益が出そうだと見込みが立ったとしましょう。

しかし、その条件でトレードをすると上手く行かない場合があります。

下手をすると、大損してしまうこともあります。

これがカーブフィッティングです。

カーブ・フィッティングとは

直訳は「曲線の当てはめ」。

実験の条件に当てはまるように曲線を求めると言う意味です。

カーブ・フィッティングを防ぐ方法

複雑過ぎるトレード条件を設定したとしても、同じ状況はなかなかやって来ません。

仮にやって来たとしても、満たした筈のトレード条件からはすぐ外れてしまいます。

そして、お望みの結末は全くやって来ず、大損。

トレードの実験を続ける上で、良くある事象です。

これを避けるためには、なるべくシンプルなトレード条件を探すことが必要です。

暗黙のルールを守るべし

相場には暗黙のルールがあります。

すなわち、手法を開示してはならない。

この掟を破ったものは、相場から追放される。

なぜなら、相場の女神に嫌われてしまうからであります。

そのあたりの諸事情は、以下の通り。

相場の横並び

皆が同じことをやり始めると、ガラが来る。

ガラとはナイアガラの滝であります。

例えば、皆が同じタイミングで入り、同じように利確しようとする。

すると、買った時点で、すでに買い値が高くなっている。

もちろんそのことに当人は気づいていません。

当人も周りも気づいていない。

にも関わらず、次の瞬間に売り指値を出す。

今や全員が、即刻、自動返済発注で売りを出す時代であります。

なぜそうなるのか。

発注を出すのが遅れれば、どうなるかわかったものではありません。

さまよえる群衆の心理が、瞬足で、同じ行動を取らせてしまうのであります。

ガラの仕組み

そして、何が何でも必死に、誰より先に利確売りを出そうとする。

すなわち、本来の買い値より高く買わさせられているにも関わらず、すぐ上にどっさりと売り指値がたまる結果となります。

すなわち、皆で壁を作り、皆で突破をしようとしている。

しかし、突破しようとすればするほど、人が集まれば集まるほど、壁は厚く、見上げるほどに高くそびえることになるのであります。

そのうち、一人、二人、と脱落し始めます。

逃げ遅れたらアウト。

すなわち、ある時点で、皆が一斉に蜘蛛の子を散らすように退散。

これがガラの正体であります。

すなわち、独自性のない、横並び一線のトレードがガラを生む。

そういうことであります。

壁を突破できるか

当方も常々、この壁と対峙して来ました。

世の中が便利になればなるほど、そしてトレードが身近になればなるほど、壁はたやすく出現するようになります。

利便性がかえって、壁を厚く高くするのです。

その壁は、難攻不落、鉄壁のようにそびえたつ。

どこかで語られているような、聞いて来たような手法、これによりトレードをしますと、まあ大体そういう目に遭います。

ナンピンなんかしていようものなら、場合によっては壊滅的にやられかねません。

なぜ、皆、横並び一線のトレードになるのか。

そもそも、競争倍率が高すぎるのであります。

誰もが、より有利なポイントでインしたい。

利益確定を必ずしたい。

であるからして、どうやったってタイミングが重なって来てしまう、そういうことです。

暗黙のルール概要

手法を公開してはいけない。

これが暗黙のルールです。

この掟を破った者は、早晩、相場から駆逐される運命にある、これは上記において述べた通りであります。

ネットの伝播力と相場の魔力、これを甘く見てはなりません。

聖杯はネットの情報伝播力によって、まったく使えない、錆びたポンコツの器に、瞬時に様変わりします。

それどころか、相場はその者の息の根を止めにかかるのであります。

すなわち、震えて眠らざるを得ない。

それが当方の経験則。

では、はたして本当の聖杯を持ち、その状態をキープする者は、一体どこでどうしているのでしょうか。

聖杯をたずさえる者

真の相場の聖杯。

これをたずさえる者は、そうそう易々と正体を露わにしたりはしません。

なぜなら、その必要がないからです。

必要がないばかりでなく、人前に出て解説をするなど、みずからのクビを絞める行為に他ならない。

聖杯とは金メダルでも勲章でもありません。

きわめて実用的かつ即物的な、利益を生み出すためだけの、であるからこその貴重な器であります。

ましてや、皆で共有するや否や、無用の長物になることがわかっているのです。

これが打ち出の小づちである。

これが黄金の、魔法の聖杯である。

そう言って群衆の前に現れる、その人が一体どういう素性の者であるのか。

考えてみればわかりそうなものであります。

そして、界隈には愉快犯すら存在します。

相場の愉快犯

聖杯をたずさえているにも関わらず、あるいは、聖杯を手にしているからこそ、人々を煙に巻いて、お茶を濁す。

そのような愉快犯さえ、ネット上には出現します。

オタオタする群衆を見て、にやにやしながら眺めるのであります。

とある相場巧者がこう言い放ちました。

「角度だよ、角度。チャートの角度が45度になったら買えばいいのさ。」

これにだまされた相場の素人も少なくなかったでありましょう。

そして、角度が45度のチャートを探しまくる者たち。

彼らは相場の迷宮に迷い込んでしまったのです。

悲しいかな、これも相場の一面。

45度など言うもっともらしい数字を、もっともらしい言い方で出されたら、思わず信じてしまうと言うものです。

角度は一義的でない

そもそもチャートに角度は存在しません。

正確に言いますと、角度は一義的なものではないのであります。

すなわち、チャートにおいて、横軸・縦軸の目盛りを収縮させれば、全く同じチャートの角度を10度にも45度にも描くことができます。

横軸と縦軸の目盛り間隔など、どうにでも変更できるのです。

これがチャートに角度が存在しない理屈であります。

少々相場をやれば、誰でも知っているようなこと。

おそらくは相場の暗黙のルール、手法は開示できない、これを知り尽くした者が、素人相手にもっともらしいことを言い、注目を集めながらけむに巻く。

そんな一例でありましょう。

もちろん僭越ながら、当方も似たような手を使ったことがあります。

とある知人にトレードについて聞かれ、こう答えたのであります。

ルール順守の方法

「ピコピコだよ、銘柄のピコピコを見るのさ」と。

もちろん、あながち嘘ではないのであります。

その日、盛り上がっている銘柄にインすると言う意味では。

しかし、当然ながら、そのくらいで相場で勝つことはできません。

その場を収めるため、嘘ではないが、それらしいことを言ってお茶を濁す。

当方も返答に窮しているのであり、このくらいのことはご容赦いただきたいのであります。

ただし、暗黙のルールを破ってはおりません。

相場から追放されないために。

聖杯探しの難点

最近では「その手法、やってる人多いから使えないんだよ」と言う機会が増えてきたような気がします。

「そのやり方、10年前にやってたよ。使えないからやめたんだし。」

と言うパターン。

そもそもベラベラと話すのは危うい。

まことにけしからない状況であります。

そもそも現況においてはSNSが普及し、情報はまたたく間に伝播します。

手法はすぐさま伝わり、結局のところ、使えなくなってしまう運命にあります。

この伝播の速さがトレード手法の陳腐化をさらに加速します。

聖杯探しの難点はここにあります。

相場とは語るに落ちる類いのもの。

注意すべき事象であります。

トレードルールの理由

完璧にゲームをすすめたいなら、冷徹な機械仕掛けにすること。

そして、トレードルールを守ること。

これが退場からなるべく離れる方法です。

機械的作業の誤解

- 冷静沈着

- 機械のように正確に

- 最短の時間で仕事をこなす

そんな人物。

実際にそんな男がいたら、日本では、かえって批判を受けそうです。

- ラクをしている、余裕がある

- 仕事量が少ない

- 仕事を早く終わらそうとしている

などと、なりかねません。

そうではなくて、仕事を抱え過ぎて体調を崩しながら、他人に手伝ってもらいながら、頭を下げて残業。

そんなやり方が評価されかねない。

なぜでしょうか?

完璧なトレードとは

完璧な仕事術、相場においてはそれが求められます。

完璧でなかったら、ただ損をするだけ。

アピールのために処世術を駆使するのは、意味がありません。

結果が全ての世界だからです。

出来たか・出来なかったか。

ただそれだけ。

評価は、儲かったかどうかだけ。

そもそも、他人から評価を受ける必要がありません。

トレードの評価

トレードの評価は一目瞭然。

損益が第一であり、第二、第三がなくて、その次に来るのが「ルールを守れたかどうか」。

ルールが守れなかったら、たとえ利益が出ていたとしてもマイナス評価です。

例えば、「よそ見をしない」と言うルールがあったとします。

利益が出ていたとしても、よそ見をしていたのなら、それはマイナス評価です。

なぜなら、次回以降、大ケガをする可能性があるからです。

結果が全てであると同時に、次回のケガを減らさなければなりません。

さもなければ、そのうち確実に息の根を止められてしまう。

それが相場です。

ルール破り

不思議なことに、一旦ルール破りをすると、なし崩し的になります。

次から次へとルールを破ると言う、相場では最もやってはいけない状態に突入。

ナンピン禁止ルールを設定していたのに、ただ一度、ナンピン買いをしたおかげで、どんどん窮地に追いやられる。

これが相場によくある失敗です。

人間は感情の動物ですので、機械のように行動することが難しい。

誘惑に流され、恐怖に負け、余計な手出しをし、窮地に追いやられるものです。

トラブルからの回帰

ジェイソン・ステイサムの映画、トランスポーターをご存じでしょうか。

この中で主人公は、海沿いの城のような家で暮らしています。

ドイツ車を駆り、地中海の城で一人暮らし。

人との関わりを断っているような、どことなく厭世的な雰囲気が漂います。

謎めいた主人公ですが、相場においては、共感できる部分があります。

そもそもトレードとは、価格から価格へ相場をトランスポートする仕事。

この主人公と同じく、手法は口外無用。

信条はルールを守ること。

彼は一つのルールを守れなかったばかりに、次々とトラブルに巻き込まれます。

しかし、それは実力でカバーせざるを得ません。

相場も同じではないですか?

さて、本日の結果は、ノートレ・ノーポジ。

まだ相場は動いていません。

局所高はありますが。

現在の当方、グイグイ相場を捉え、月に数回のチャンスを狙う手法。

すでに今月は2回のチャンスを捉えてしまいました。

もはやさざ波で動くことはありません。

ハニトラにも引っ掛からない。

しかし、そろそろ動いてほしいですね。

本日は昨日に引き続き、新興株の出来高も全く上がらず、グイグイ来る銘柄も少ない。

どうにもなりまへん。

ノーポジのまま引け。