含み損の意味

短期売買の譲れない原則、それは含み損になったら負けであると言うこと。

含み損を耐え利益が出ることは確かにあります。

中長期投資であればそれもあり。

しかし、短期でトレードする以上、含み損になった時点で負けです。

なぜなら何のための短期投資なのか?

含み損を耐えるためではありません。

時短によって試行回数を増やし、結果として利益を得る、それが当初の目的。

含み損がすなわち負けを意味する理由は、以下の通りであります。

忍耐と時短

忍耐は時間短縮に相反する行為であります。

忍耐すればするほど時短にはならないのです。

もちろん少々の忍耐ですぐに相場が戻り、利益が出るのなら問題ありません。

しかし、忍耐はたいていの場合、次の忍耐を要求して来るものであります。

我慢すればするほど相場はつけあがってきます。

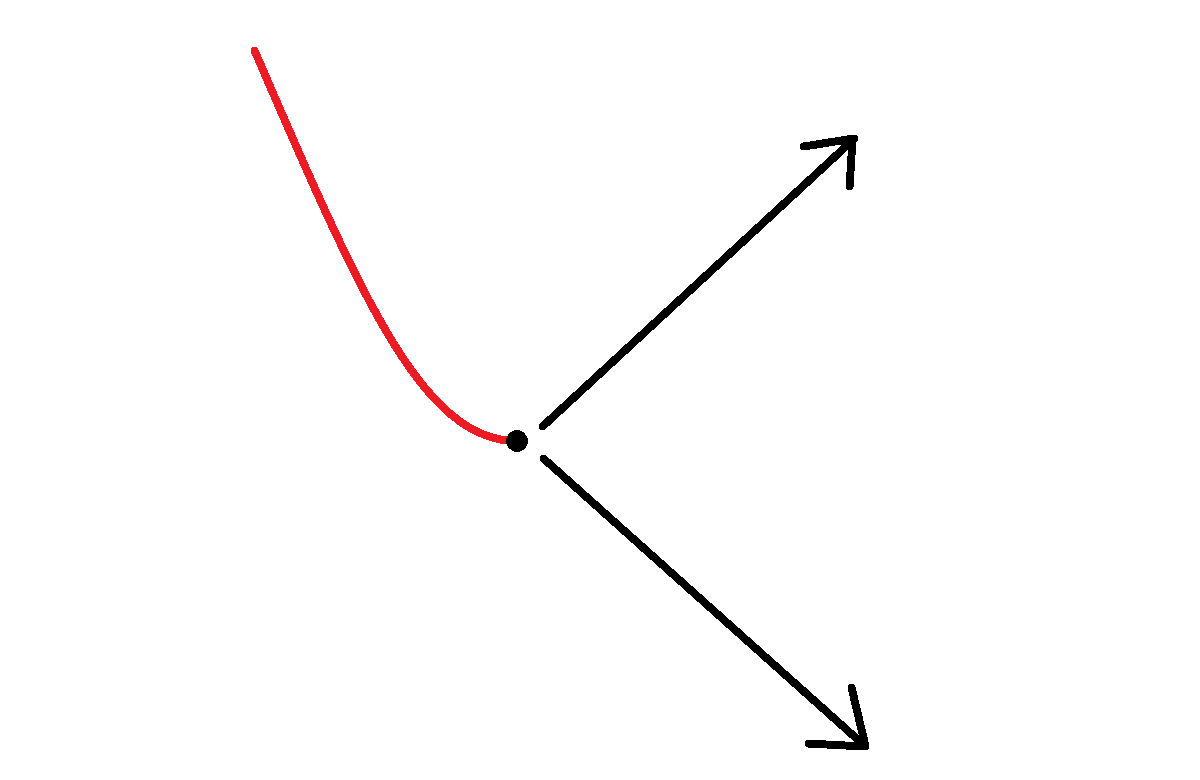

次の図を見てください。

含み損を耐え、次に来るもの。

それはこの二者一択であります。

図の矢印のいずれかが選択されます。

しかも、選択するのは当事者ではなく相場の側。

思惑と逆に動いたらどうするの?と言う話であります。

逆に動いたら最後、忍耐が忍耐を呼ぶことになります。

なぜこうなるのでしょうか。

そもそも外れ

含み損になる時点で、読みが外れているのです。

何のための短期トレードなのでしょうか?

その答えはシンプルに時短のため。

そして、その短時間における読みがそもそも当たらない。

短時間とは具体的に、数秒、数分、あるいは半日。

人によって違います。

しかし、なぜ短時間のトレードを選んだのかと言えば、時間が短ければ読みやすい筈である、という理屈。

読みやすい筈なのに読めていない。

できると言ったのに最初からできていない。

全く外れ。

想定が全部揺らいでいるのであります。

前提の否定

前提が間違えていると言うことは、全てが間違えていると言うこと。

これはあらゆる理屈に当てはまる原則であります。

短期売買において、最初から読みが外れると言うことは、当初の前提が崩れています。

ひょっとして、短期売買そのものに意味がないのではないか?

疑念が生じる瞬間であります。

- なぜ忍耐しているのか

- なぜ含み損を耐えているのか

- なぜ最初から読みが外れるのか

- そもそも短期売買に意味があるのか

疑念が噴出します。

すなわち、やり続ける意志があるのなら、決して前提を崩してはならないのであります。

前提が崩れた瞬間、全てが意味を持たなくなりかねない。

すなわち、含み損になったら負け。

相場のアンビバレント性

そこで登場するのが、前提を崩さないため、含み損を全て投げると言う手法。

すると今度は損切りが多すぎて、損切り貧乏なんてことになります。

すなわち、理屈を通せば損切り貧乏。

含み損を耐えれば理屈が成り立たない。

この両者のせめぎあいを、相場のアンビバレントと呼びます。

アンビバレントとは相反する2つの事象を同時に心に抱えること。

相場は容赦なく、このアンビバレント性によって心をへし折ろうとしてきます。

すなわち、アンビバレントに勝ってこそ、本当の勝ちと言うこと。

いま同値で降りられるなら

相場はじゃんけんシステム

相場とはじゃんけんに似ています。

じゃんけんとは3すくみ。

グー・チョキ・パーの3種の出し合いです。

相場の場合には、含み益・プラマイゼロ・含み損の3つ。

このプラマイゼロの状態を同値と呼びます。

相場においてこの同値は、含み益・含み損への移行状態ととらえ、そのままホールドを決め込む人が多い。

しかし、これが大きな間違いなのであります。

確かに含み益に移行できれば正解。

ところが含み損となったならば、それは負けに等しい。

含み損は負け

含み損を耐えて勝つなど、とても褒められたものではありません。

単に運が良かったに過ぎない。

ひとたび含み損になれば、その後はどうなったかわかったものではないのです。

当方、含み損の上塗りで泥沼から抜けられなくなったことがどれだけあったことでしょう。

ナンピンスカンピンもあるよ。

一番安全なトレード方法とは、含み損は負けと考え、含み損・即損切りに徹すること。

そもそもトレードとは同値で十分なのであります。

同値で十分

取引手数料が安くなった昨今では、同値で降りても痛くありません。

確かに時間は無駄にしてしまったかも知れない。

しかしふところは痛んでいません。

同値で降りられたならば、トレードの経験が積めたと考え御の字。

そんなことより、含み損に引きずり込まれることの方が遥かにまずい。

含み損は相場の泥沼であります。

それに比べ、同値は何度繰り返してもよい、実に安泰な領域と言えるのであります。

何度繰り返してもよい

同値は何度繰り返しても負けとはなりません。

それどころか、なぜ同値になったのか、どうすれば含み益に持って行けたのかを考える余裕があります。

これに対し、含み損になってしまうと、とてもではありませんがそんな余裕はなくなります。

いつ切ろうかな?

もう少し待てば戻るよな?

だって逆張りじゃないものな?

順張りだものな?

いつもこれで勝ってるものな?

などと、はてなマークが連発。

挙句に胃が痛くなる。

無為に時間だけが過ぎていく。

最終的に大やられの可能性もある。

ナンピン買いで大難破の可能性もある。

何にも得のないトレードとなります。

相場においては、持ち続けてよいのは含み益の玉だけなのであります。

ホールドは含み益だけ

ガチホールドを決め込めるのは含み益の玉だけ。

含み益であればその益を伸ばすこともできるし、最悪同値で降りることもできるのです。

すなわち、全てのトレードの成功原因、それこそが含み益であります。

含み益のないところにトレードは成らず。

当方、朝に含み損であれば即刻損切をし、夕に含み損ならなりふり構わずぶん投げる。

値上がりを待つことはしません。

含み損を持ち越さないことをルールとしています。

まことに精神衛生上よろしく、実際、これを徹底してからは大損をすることがなくなりました。

すなわち、結論は、

- 今同値で降りられるなら同値で降り

- ホールドするのであれば含み益の場合のみ

- 含み損なら即刻損切り

と言うことであります。

いつも含み損となる理由

にもかかわらず、いつも含み損となって、うんうん唸っている人がいます。

なぜそうなるのでしょうか?

この理由はいろいろ考えられます。

一つには、相場の分析が足りないと言うことが挙げられます。

分析をせず、感覚に頼ってトレードをしている場合が多い。

誰とは言いませんが、某相場ユーチューバーなどがその例です。

彼の言葉を借りますと、

「このチャート上がりそうじゃん」

「下がりそうだよね」

などと言う表現が頻繁に出てきます。

本当に上がりそうで、下がりそうなのでしょうか?

おそらくは分析が足りない。

良く調べてみたら、ちっとも上がりそうでも下がりそうでもない、なんてことが往々にしてあるものです。

すなわち、常識の嘘であります。

常識の嘘

世の中は常識の嘘であふれています。

最初にその常識は当たらないと主張した人物は奇人・変人の扱いを受けかねません。

ところが20年・30年の時を経て、じわじわと、どうもこの常識は嘘らしいと言うことが広まります。

同調圧力の強い日本では、奇人・変人の扱いを受けると面倒なので、最初は黙っている人が多いのであります。

この結果、常識の嘘がなかなか修正されないと言う仕組み。

相場も同様。

平気で理屈にも何にもならない屁理屈がまかり通っています。

これを防ぐには、まず自分でよく調べること。

人に何と言われようと、よく調べる。

そして自分の結論を出すと言うことであります。

握力をどこで使うか

買いが鬼のように入るタイミング。

相場において、それは大方決まっております。

天井素っ高値。

そこでは信じられないくらいにポンポン買いが入る場合があります。

底で我慢するより、天井で我慢せよ。

なぜそう考えるのか。

買いが入るタイミング

そもそも買いが入りやすいタイミングとはどこか。

この疑問を長らく考えてきました。

意味のわからない強引な買い。

これなくしてグイグイ上げはありえません。

異常でしょ、この買い。

そんなタイミングはたいてい天井圏。

何でこんな素っ高値で買いが入るのか。

その理由は当方にもわかりません。

しかし、握力を使うなら素っ高値。

ナンセンスなルールのように思えますが、まんざらマト外れでもないのであります。

握力を使うなら

利を伸ばし、損を小さくする。

これを実行するためには、含み益となった玉を何としてでも維持する必要があります。

素っ高値では常にこの戦いが繰り広げられています。

上がっている玉は外してはいけない、耐えろ。

そして下がっている玉を切れ。

この説は相場の本質を捉えています。

利を伸ばす、それが全て。

利幅を稼ぐのが相場の鉄則なのであります。

利幅を稼ぐ

上がっているなら切ってはいけない。

だとするなら、素っ高値では降りてはいけないと言うことになります。

日足の右肩上がりチャート。

ここで必死に玉を抱えていなければならないのです。

そして、これこそが利幅を稼ぐことの難しさです。

利確したい心を抑え、あくまでホールドし続ける。

素っ高値・天井圏は相場に取り組む以上、易々と降りられない、必死の勝負どころであります。

とは言え、リスクもデカい。

天井圏からの鬼のような特別売り気配、その可能性もゼロではないのであります。

どうにもならなくなったら

当然ながら、どうにもならなくなったら損切るしかありません。

食らったら終い。

そうなる前に降りなければなりません。

と考えますと、やはり安値圏から持ち越すことが大事。

安値で買うほど、高値で我慢することができます。

含み益が少ない、あるいは含み損の状態では、持ちこたえることはできません。

安く買い、高く売る。

基本を考えれば、当然のこと。

相場は実に厳しい。

大きく儲かったら休む

当方最重要のトレードルール、大きく儲かったら休む。

これを破って得した記憶なし。

儲かった後にはロクなことがありません。

儲けを削る、それも大きく吐き出すことが多い。

儲けたら相場を離れろ。

誰しも儲かる

誰しも儲かる時はあります。

それも驚くくらいに大きく儲かる場合も。

しかし、一度や二度、大きく儲かったからと言って、何がどうなるものでもありません。

結局のところ、増えた分は再度トレードに回す場合が多い。

その方がより儲かるからです。

さらに勝てれば複利が効きます。

雪だるま式に回り始めるのであります。

しかし、当方においては、みずから回転させようとしてはいけない、というルールもあります。

なぜなら、相場はそんなにチョロくない。

トントン拍子で回すことができれば、誰でもアッと言う間に大金持ちであります。

なぜ儲かるのか

なぜ儲かるのかと言えば、それは運であります。

この根源的なシステムを忘れてはなりません。

相場が上がるのは必然ではありません。

偶然です。

なぜなら、いくらファンダメンタルが良くても、下がり続ける相場はあります。

その逆もいくらでもあるのです。

ファンダが駄目でも素っ飛び上がり続ける銘柄は少なくない。

いや、あり放題ある。

歯車がかみ合うかのようにマーケットは合理的にできている?

幻想の中で私たちは生きているのであります。

合理性なんてものは、相場においては期待できません。

全くもって。

特に、大きく儲かった場合については、明らかに運が作用している、と言ってよろしい。

これを勘違いしてはなりません。

経験則上明らかなルール

大きく儲かったら休む、このルール、意外に守れないものです。

何度これで失敗したかわかりません。

休まずトレードを続けた結果、儲けの大半を失う。

全部吹っ飛ばして、逆に大損したこともあります。

何回もです。

したがって、10%以上一度に利益が出たら休むべき。

一歩間違えれば、それ以上平気でやられるのであるからして。

大儲けの裏に大損が寄り添う。

チャンスの近くに重大なリスクあり。

当方の譲れない体感がそれ。

では、なぜ儲かった直後にやられることが多いのでしょうか。

考えることは皆同じ

儲かった者が自分だけだと思うのは、大きな間違いです。

自分が投入資金比、10%以上儲けたのであれば、同じ目に合っている人も大勢います。

10億ぶっこんでその10%分、儲かった人がいても何の不思議もありません。

そんなの当たり前。

そして、見ている銘柄なんて、誰しも大差はないのです。

皆、流行っている銘柄でトレードしているのがオチ。

資金が大きければ大きいほど、銘柄はかぶってきます。

儲かった直後の行動も似たような事になります。

もっと儲けようとしてトレードを続ける

↓

儲かったので含み損銘柄をぶん投げる

↓

他も適当に決済するか

これが大方の相場のパターンです。

儲かった直後にやられるゆえんであります。

せめて玉を小さく

相場の界隈は広いようでいて結構狭い。

いくら日本株が3700やそこらあるとしても、トレードのしやすい銘柄は、頑張って100や200です。

ましてや大きな資金を入れられる銘柄はさらに限られています。

閑散相場ではどうでしょうか。

どうもこうもありません。

おっさん同士で取り合っている、これで間違いないのであります。

従いまして、相場においては儲かったら休む。

それが無理なのであれば、せめて玉を小さくする。

独走態勢に持ち込むために、これが何より重要となってくる、そういう訳であります。

相場の急がば回れ

相場においては、しょせん形勢不利となった時点で負け。

では、勝ちさえすれば何でも良いのか?

それも違います。

微益も負けと大差なし。

なぜなら微益はコスパが悪い。

含み損も微益も避け、迂回してがっちり値幅を取る。

これが相場でもっとも有力な手法。

最大コスパの手法とは

相場においては、多少の勝ちはすぐに帳消しとなります。

すなわち、微益で勝ってもそれは負けと変わりません。

大事なのは勝ち幅であります。

迷いながら悩みながら小さく勝つ、と言うのが一番よくありません。

コスパ悪すぎです。

そのうち大負けを喫するのは目に見えています。

微益による勝ちは危険な兆候に過ぎません。

すなわち、迂回をしてでも、より大きな勝ちを取りに行く。

これが相場の急がば回れであります。

迂回と能力

迂回と言うのは、本質的に能力が高くなければできない芸当です。

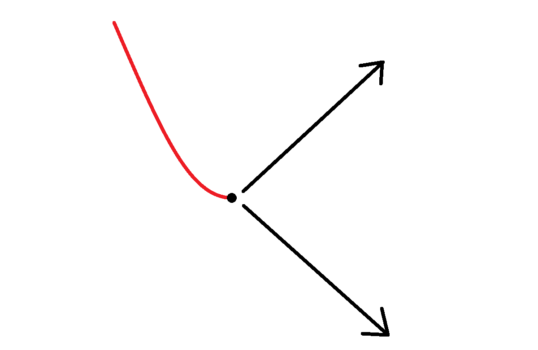

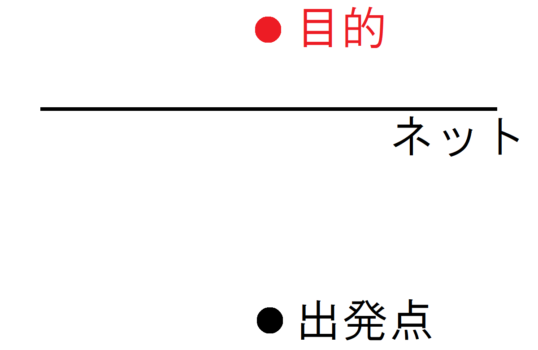

例えば、目的と出発点の関係は、下図のようなものです。

これは空から俯瞰した図です。

出発点と目的物の間には障害物があります。

障害物とは張り巡らされたネットです。

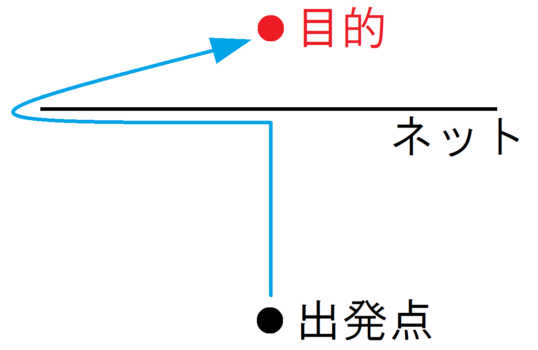

このネットを動物は迂回することができません。

例えば犬の場合、まず、特殊能力である嗅覚。

これによって目的物、すなわち餌をかぎつけ、そこを目がけてネットに近づくのであります。

そして、ネットに突き当たり、初めて直進できないと察知します。

次にネットに沿って端まで移動し、やっと餌にたどり着きます。

訓練をしても、最初から迂回することはできません。

犬は計画性において、人間に遥かに劣るためです。

嗅覚に引っ張られ衝動的に行動するのみ。

これが犬の限界であり本能です。

本当の勝ち

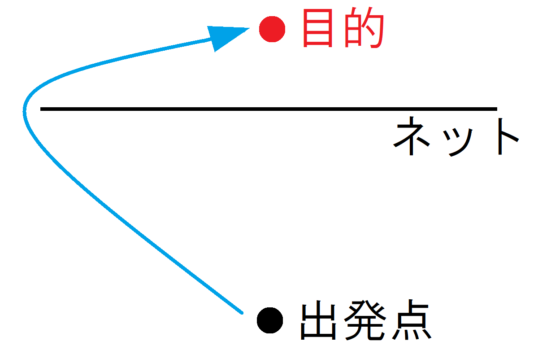

人間の場合は全く違います。

人間は最短距離で目的物にたどり着くことができます。

最初から迂回することができるのです。

すなわち、迂回することで目的に対する最短距離を取る。

これがコストパフォーマンスを引き上げます。

反復すればするほどこの有利さは積み重なり、犬との差が開いて行きます。

これにより人間は他の動物に比べ、最終的に大きな利を手にすることができます。

迂回することで勝つ

人間と他の動物とでは、最小の労力で最大の利を得ると言う観点において、大きな違いがあります。

すなわち、微益を捨て大きな利益を取りに行く。

これが相場で言うところの、迂回して勝つと言うこと。

毎度障害物に突き当たり、仕方ないので横ヨコに移動して、やっと目的に達したよ。

これを繰り返していては、微益を手にして相場に負けると言うことになり兼ねません。

含み損を耐えて勝つのも同様。

含み損は、ネットを延々と横ヨコに移動する、コスパの悪い行為。

コスパが悪いどころか、そのままドボンもあるよ。

そうではなくて、がっちり値幅を取る。

そのためには迂回も辞さず。

これが当方の考える、相場の急がば回れです。

さて、本日の結果はノートレからのスイング買い。

昨日てけとーに買っておけば、普通にスイング勝ちでした。

タラレバは一銭にもなりません。

地団太踏みました。

相場は思っていた通り上っぽい。

しかしここから買えるのか?

難しい相場です。

やべー株おっかなびっくり買い持ち。